История и политология

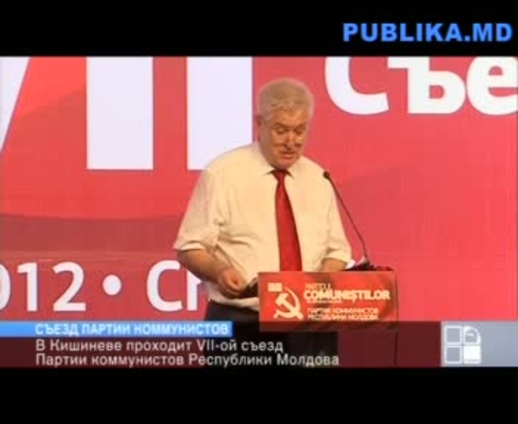

InapoiДоклад Председателя ПКРМ Владимира Воронина: "Политический отчета Центрального Комитета VII Съезду Партии коммунистов Республики Молдова».

Товарищи делегаты VII съезда, Уважаемые гости и приглашенные!

Политический отчет, который от имени Центрального комитета представляю на Ваше рассмотрение, является содержанием и анализом всей деятельности партии за последние четыре года. Сразу скажу: дался этот отчет совсем не просто. В первую очередь потому, что объектом анализа была не предсказуемая биография солидной и авторитетной политической партии, а полная драматизма, со многими непредсказуемыми поворотами и сюжетами история самой Молдовы. Беспрецедентная плотность событий, их трагичность, несбывшиеся оптимистические прогнозы и исполнение с точностью часового механизма самых мрачных предсказаний – все это пронеслось за последние четыре года со скоростью вихря! И все это требует не простого пересказа, а глубокого и точного анализа. И, вероятнее всего, этот отчет не состоялся бы, если бы все последние годы мы не предваряли свои политические шаги с теоретическим осмыслением каждого пережитого этапа, если бы не действовали осознанно, не поддавшись сиюминутным эмоциям и впечатлениям или субъективным оценкам.

Следует напомнить всем присутствующим, что этот отчет включает в себя оценку двух этапов. Первый период - это 2008-2009 годы, когда ПКРМ находилась у власти и продемонстрировала достаточную эффективность по преодолению экономического кризиса, способность добиваться системного развития страны на всех направлениях. Второй период: три года пребывания в оппозиции. Период, когда прошло несколько выборных кампаний - от парламентских до выборов в местные органы власти, период, когда не только Партия коммунистов, но сама Республика Молдова стала объектом политической расправы.

Как соотнести критерии определения эффективности партийной работы для партии, находящейся во власти с теми, критериями, которые применимы для оценки работы той же партии, но уже в оппозиции? Как оценить уход ПКРМ в оппозицию, если он был предварен фальсификацией выборов и попыткой государственного переворота? Как определить успешность политической борьбы, если эта борьба ведется не просто в оппозиции, а в обстановке, когда отсутствуют какие-либо правила ведения политической борьбы, когда силы реакции борются против самого слова «коммунист», когда сама арена политической борьбы – Молдова и молдавская демократия – подвергаются системной атаке внутренних и внешних сил?

Остается одно: в такой ситуации следует быть просто честными. Не надо снимать с себя ответственность теми обстоятельствами, что противник оказался сильнее и коварнее. Раз мы называемся политической партией, то, значит, мы точно и осмысленно определили свое место в этом поединке и свои намерения на завоевание политической власти. Причем, в любом случае, в самых сложных и самых рискованных условиях.

С другой стороны, и умничать не нужно задним числом, а также ныть и превращать наш Съезд в демонстрацию побоев и боевых ранений. Критерий эффективности деятельности политической партии в оппозиции один – ее авторитет в обществе, способность и готовность на всех этапах взять власть.

Напомню: этот политический винегрет под названием «Альянс за Евро» рассчитывал, что ПКРМ рухнет и развалится на части уже к концу 2009 года. Однако уровень доверия общества к ПКРМ, измеряемый пусть даже и сфальсифицированными итогами выборных кампаний и социологическими опросами – свидетельствуют о том, что этот план сорван. Не смотря на репрессии, на попытки персональной дискредитации руководителей структур партии, на запугивание и абсолютное доминирование антикоммунистических средств массовой информации, Партия коммунистов сегодня по своему авторитету в обществе значительно выше всех партий правящего большинства. Но, с другой стороны, за эти три года нам не удалось реализовать план по возвращению к власти. Более того, не совсем ясно, как, опираясь даже на всенародную популярность и поддержку прийти к власти в условиях политического геноцида и действующей диктатуры. Отсутствие четкого ответа на этот вопрос, безусловно, не только влияет на наше политическое самосознание и активность, но и является объектом общественной критики. Критики, которую открыто высказывают и наши сторонники, и разнообразные противники действующей власти в целом. Сегодня на нашем Съезде мы обязаны дать четкий и ясный ответ на этот вопрос.

А потому мы должны не просто отчитаться, а обязательно рассмотреть и новую стратегию, и тактику политической борьбы, то есть сформулировать задачи, вытекающие из всего политического опыта, который накопила ПКРМ за последние четыре года, из духа принятой нами четыре года назад Программы партии, а также из того нового внутриполитического и внешнеполитического контекста, в котором мы действуем и боремся.

С учетом сказанного, позвольте перейти непосредственно к политическому отчету Центрального комитета.

I раздел. Март 2008 – июль 2009. Год успехов и разочарований.

Уважаемые товарищи!

Как известно, прошлый Шестой съезд партии мы провели на достаточно критическом и одновременно творческом уровне. Критичность наша в основном была тогда нацелена на стремление придать больше динамики, больше модерна и эффективности в управлении государством, в определении прогрессивных стимулов экономического роста и качества жизни. Напомню, что VI съезд состоялся через год после достаточно неудачных для нас выборов в местные органы власти. Уже тогда все ведущие политические эксперты открыто хоронили Партию коммунистов, предрекая ей максимум 35-40 мандатов в будущем Парламенте. Самые лояльные из них прогнозировали в лучшем случае появление правящей коалиции с участием коммунистов. И у них были на то формальные основания. Рейтинг нашей партии находился в критически низком состоянии, многие объявленные нами реформы двигались медленно, требуя всякий раз понукания и демонстративных пинков. Предложенные нами революционные либеральные реформы, начиная с введения нулевой ставки на прибыль и налоговая амнистия, подвергались общественной критике, а правительство не могло этой критике противопоставить четких контраргументов. Ведь это были не просто либеральные реформы, подобные тем, которые проводят нынешние власти, а решительные меры, которые по своей цели проводились в интересах большинства общества. Налоговая амнистия резко пресекала коррупцию в правоохранительных и контрольных органах, а нулевая ставка на прибыль должна была служить стимулом в привлечении внутренних и внешних инвестиций, инструментом значительного увеличения рабочих мест.

В партии, напомню, также присутствовал огромный теоретический дискомфорт – между названием, «брендом» и осуществляемой политикой, которую трудно было вписать в известные политологические шаблоны. В этой обстановке наметилась серьезная идейная сумятица, появились даже настроения направить ПКРМ в сферу правого реформирования, превращения ее в национально-консервативную партию, или партию «народно-социалистического» образца. С другой стороны, возникли поползновения обозначить место ПКРМ в кругу социал-демократических формирований.

Уже всем понятно, что и то, и другое было бы ошибочным. Практика ПКРМ, ее политические решения, ее деятельность по социально-экономическому развитию не вписываются в национал-патриотические доктрины, а также в идейные устои социал-демократии. Развернутые с 2001 года реформы нового типа, суть которых сводилась не к механическому увеличению социальных затрат и выплат, а заключалась в инвестировании в социальную сферу - от здравоохранения до науки и образования – были новым словом и в практике, и в теории. Ведь по сути дела мы доказали, что даже в условиях жесточайшего бюджетного голода, разрушенной, деиндустриализированной экономики активная политика социальных инвестиций воссоздает и профессиональные, и человеческие ресурсы, поднимает градус справедливости в обществе, формирует обстановку стабильности, уверенности в завтрашнем дне. И это новое слово в экономической и политической теории, надо признать, оказалось успешным. Но это слово прочно базировалось на марксистском понимании природы общественного развития, на коммунистических принципах и ценностях, на гуманистических стимулах и мотивах, которыми руководствовалась наша партия.

Поверьте, нужно было иметь большую теоретическую смелость признаться себе в этом и обосновать свой опыт именно в контексте идейной преемственности коммунистического мировоззрения. Нужно было четко отделить современное понимание социализма от того карикатурного образа, который сформировался в общественном сознании за последние двадцать лет. И мы пошли на этот риск. И представили новую программу партии, по сути новый манифест современных коммунистов. Мы не побоялись, что нас обзовут провинциальными ревизионистами марксизма. Мы не остановились перед необходимостью осмыслить современный мир с новых позиций. Мы не побоялись объединить коммунистические ценности и демократию, четко уже понимая, что одно без другого невозможно.

Каковы же были эффекты? Чего добились?

Напомню, что экспертная реакция большинства интеллектуалов-теоретиков современного левого движения – западноевропейских, российских, из Китайской Народной Республики была более, чем позитивная. С другой стороны, не менее позитивной оказалась и реакция самого молдавского общества. Но нельзя забывать также и о том, что после принятия новой Программы партии мы не только сменили кабинет министров, но и приняли новую программу правительства. Причем впервые основные параметры этой программы, включая названия глав и ее разделов, напрямую пересекались с содержанием программы ПКРМ. Впервые мы сформировали практический подход Правительства к управлению всеми процессами – от экономических и социальных до образовательных и культурных, которые были адекватны ценностям и теоретическим установкам, принятым VI съездом партии. Впервые мы сделали решительный шаг от технократического, аполитичного правительства наемных менеджеров к правительству политическому, пусть и состоящему преимущественно из людей все еще не готовых лечь костьми за ценности ПКРМ, но зато точно и неукоснительно проводящими политику и стратегию интеллектуального и организационного штаба ПКРМ. Опять же, впервые парламентское коммунистическое большинство перестало себя ощущать коллективной машиной для голосования, а руководство страны: и парламентская фракция, и правительство, и Президент почувствовали себя не просто одной командой, а настоящими соратниками, объединенными одной целью.

Все это не могло не дать практический эффект. После Шестого съезда ПКРМ наметился резкий рост рейтинга и популярности нашей партии. При этом следует вспомнить, что именно на этот период пришлись тяжелые удары по молдавской экономике. И в облике стихийных бедствий - наводнения, и в облике глобального экономического кризиса. Но именно в контексте экономического кризиса экономика нашей страны продемонстрировала удивительную устойчивость. Либеральные реформы сработали. Они наполнили экономику и бюджет деньгами, инвестициями, настолько усилили иммунитет Молдовы к деструктивным воздействиям глобального характера, что в самом конце 2008 года Молдова вошла в пятерку стран с самой высокой финансовой устойчивостью в мире. Все это позволило нам к концу своего мандата на власть, вопреки всем испытаниям и впервые в новейшей истории, практически исполнить все свои предвыборные обязательства, взятые в период выборов 2005 года.

За 8 лет руководства страной валовой внутренний продукт возрос в 4,1 раза, доходы консолидированного госбюджета выросли в 5,9 раза, среднемесячная зарплата в долларовом исчислении увеличилась в 5,7 раза, среднемесячный располагаемый доход на 1 чел. в 5,8раз. Инвестиции в основной капитал возросли в 7,7 раза. Объём промышленного производства увеличился в сопоставимых ценах в 2,9 раза, сельхозпродукции в 2 раза, розничные продажи возросли в 3,8 раза. Расходы госбюджета на социальные программы увеличились более чем в 9 раз, в том числе на здравоохранение в 6 раз, в образование в 6,2 раза. Среднемесячная пенсия по стране выросла в 9,1раза, её индексация на 15-20 процентов осуществлялась дважды в год. Обеспечивая высокие темпы увеличения доходов населения, мы, одновременно, держали под контролем эволюцию розничных цен и тарифов во избежание бесконтрольной инфляции. В 2009г. она составила менее 1 процента.

Доля внешнего долга по отношению к ВВП снизилась с 60,5% до 12,9%. Валютные резервы Нацбанка увеличились в 5,4 раза. Все это значительно повлияло на качество жизни людей. Средняя продолжительность жизни граждан Молдовы увеличилась с 67,6лет в 2001г. до 69,4лет в 2009г., рождаемость превысила смертность, резко снизились безработица и эмиграция из страны.

Именно тогда, в разгар кризиса Республика Молдова получила уникальные инвестиционные предложения. От КНР о выделении инвестиционного кредита в размере одного миллиарда долларов. От Российской Федерации – около 500 миллионов долларов. Тогда же завершилась подготовка к переговорам с Европейским союзом по соглашению, предусматривающему либерализованный визовый режим. Причем без тех сомнительных законопроектов типа «о недискриминации». Опять же, тогда в 2009 году, в марте произошла встреча Медведев-Воронин-Смирнов, которая наметила радикальный прорыв в приднестровском урегулировании.

Вся эта комплексная модернизационная волна Шестого съезда закономерно завершилась выборами от 5 апреля 2009 года, когда ПКРМ не только получила 60 мандатов, но и сами выборы, ответственность за которые несла наша власть, были признаны международными инстанциями демократическими и свободными.

Но наступил день 7 апреля 2009 года. Этот день стал рубежом, за которым начался иной этап развития страны. Содержание этого этапа было точно предсказано в политическом отчете ЦК на VI съезде. Многие тогда восприняли это предсказание как страшилку.

Напомню вам эти слова. Цитирую: «Их Молдова – это страна, обреченная всегда быть разделенной. Они смертельно боятся объединения нашей Родины, и будут делать все для того, чтобы такое объединение не случилось. В первую очередь потому, что они не знают, как можно управлять такой страной, они не представляют, как можно консолидировать общество, как можно его сплотить во имя перспективных и амбициозных целей. Их Молдова - это вечная провинция соседнего государства, некий фольклорный придаток, место для «кормления», а не почва для политического, социального, культурного творчества. Их Молдова – это не страна, не государство, не общество, это – территория, у которой нет ни своей истории, ни своего народа».

И далее: «мы твердо знаем, какого рода политические альтернативы генерируют наши оппоненты в отношении той страны, которую мы строили последние семь лет. Их социально-экономические рецепты просты – вернуться в 90-е годы. Их идеалы неизменны – ликвидировать молдавскую независимость, не допустить объединения страны».

Иных, более щадящих, скажем так – респектабельных сценариев возможного правления наших нынешних оппозиционеров не предвидится. И совершенно ясно, что отдавать Молдову на их милость – означает проститься с нашей страной навсегда».

И все это произошло. С массой садистских подробностей, о которых мы не могли подозревать при самом богатом воображении в 2009 году. После повторных выборов 29 июля 2009 года, когда ПКРМ не смогла получить простого большинства, после формирования Альянса за европейскую интеграцию, наша партия уходит в оппозицию. Начинается отсчет совершенно другой истории, отсчет безвременья и ежедневной, мучительной катастрофы, настоящей казни всей социальной, экономической, культурной, общегосударственной жизни в Республике Молдова.

Даже спустя три года многие задаются вопросом: как так случилось, что ПКРМ оказалась не у власти? В этой связи очень популярны прямо противоположные высказывания: «мол, коммунисты сдали власть, имея 60 мандатов, не хотели делиться властью и искать компромисс. А еще рассказывают про то, как коммунисты были свято уверенны в том, что наберут 80 мандатов на досрочных выборах 29 июля и потому, мол, отказались от поиска «золотого голоса».

Товарищи! Это очень серьезные вопросы, чтобы мы отмахнулись от них. Понятно, что, если следовать репрессивной логике, которая всегда строится на эмоциях, без всякой апелляции к закону и праву, то после 7 апреля следовало всех «сажать». Но тогда нужно было бы знать, что на долгие годы и наша партия, и наша демократия была бы дискредитирована этими действиями. Рано или поздно они бы породили новую волну протестов против «коммунистической диктатуры», Республика бы оказалась в международной изоляции и вместо реализации созидательных планов мы вели бы с вами внутреннюю борьбу за выживание с непредсказуемым финалом. Все остальные комментарии на этот счет, сравнения с Беларусью, Азербайджаном, Узбекистаном и прочее – дилетантство.

Если же говорить о компромиссах, то они велись с первых часов апрельских беспорядков. Но именно тут мы просчитались. Мы вели дискуссии с Урекяном, Филатом примерно так же, как в свое время с Рошкой. Предлагали совместную антикризисную коалицию, различного рода должности, гарантии, не подозревая, что имеем дело с несамостоятельными, несвободными политиками, политиками, чьи действия жестко контролировались извне. Какой там золотой голос, когда все члены фракций наших политических оппонентов, члены их семей находились под жесточайшим криминальным присмотром. Тогдашняя пресса от имени некоей организации «Циклон» открыто угрожала им физической расправой в случае, если кто-то из них посмеет вдруг отдать заветный голос коммунистам. Выбор тогдашних главарей оппозиции был, судя по всему, не великим. Или бойкот избрания президента – или террор в отношении них и членов их семей. В вероятности последнего они явно не сомневались.

И сегодня мы можем твердо сказать, что основной источник поражения ПКРМ был заложен не в игнорировании этих прямо противоположных и взаимоисключающих рекомендаций, которые постфактум преподносятся как очевидная панацея. Источник нашего поражения был глубже, хотя на поверхности он проявился в самом тяжелом для судьбы нашей партии и нашей государственности предательстве – предательстве Мариана Лупу. Да, сегодня мы уже знаем, что это предательство готовилось еще с 2007 года. Понимаем, что случилось бы, если бы такой политик как Лупу возглавил бы страну. Но, тем не менее, именно это предательство тогда в 2009 году раскололо консолидированный левый электорат, внесло сумятицу и сумбур в общее понимание трагических событий 7 апреля, позволило искусственно, вопреки воле избирателей, сформироваться антикоммунистическому и антигосударственному большинству.

И как бы не было велико искушение объяснить это предательство частными особенностями личности Лупу и ему подобных, я повторяю: мы должны смотреть глубже. Ведь если это и было самое болезненное, но отнюдь не последнее предательство в рядах ПКРМ за последние три года. По пути Лупу пошли и Степанюк, и Цуркан, и Гузнак, и Стратан, Додон, Гречаная и другие. Впору обобщить уже эти все отдельные предательства и дать им совокупную оценку. Дать оценку и подлинным причинам нашего отката в 2009 году и тех политических предательств, которые сотрясали партию в последние три года.

Уважаемые товарищи,

Конечно же, все эти пощечины по репутации нашей партии продолжаются и поныне. Продолжаются они и в форме рейдерских, бандитских захватов районных советов, как это случилось в Флорештах и Новых Аненах. В форме дичайшего шантажа представителей районных советов от ПКРМ, как это происходит в Дондюшанах. И всегда, во всех этих случаях находится некое слабое звено, какой-нибудь очередной перебежчик, который поддался, смалодушничал, предал, не выдержал давления. И практически всегда оказывается, что подобного рода моральные слабаки – это люди состоятельные, преуспевающие предприниматели, это персоны, которые не готовы жертвовать своим материальным успехом в обмен на нравственную твердость и политическую принципиальность.

Буквально два дня назад произошло еще одно досадное событие из ряда предательств и измен. Произошло оно без явных и зримых предпосылок, чуть ли не конспиративно. Еще в прошлую субботу Вадим Мишин поднимал руку и голосовал за концепцию настоящего политического отчета. Ни разу за период после последних парламентских выборов никто из этой троицы не заявлял о своем принципиальном несогласии с решениями Политисполкома или Пленумов ЦК ПКРМ, не выступал с какими-то претензиями к работе нашей парламентской фракции. Полагаю, что рано или поздно мы узнаем об истинных мотивах этого позорного шага. Хотя, откровенно говоря, вряд ли они уже кого-то заинтересуют серьезно. Главное дело сделано! Удар по партии нанесен! Дело сделано. Теперь Мишин остался один на один со своей совестью. И вот этого, последнего испытания ему не вынести. Согласитесь, страшное испытание! Незавидная судьба!

II раздел. «Причины поражения ПКРМ».

«Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение» – так гласит известное изречение Владимира Ильича Ленина. И тут мы должны быть достаточно откровенными в самооценке.

Хотя, конечно же, если взглянуть с другой стороны, то ситуация, когда ни одна из политических партий даже близко не может подобраться к тем результатам, которые ПКРМ достигает на парламентских выборах, начиная с первого своего участия в 1998 году, очень сложно назвать поражением. Но тут акцент мы делаем не на рейтингах, а на фактическом положении дел. ПКРМ в оппозиции. И этим все сказано.

А потому девять десятых причин наших неудач мы должны искать в самих себе. Мы были восемь лет партией власти. И нам не на кого сваливать, кроме самих себя, вину за происходящее. Хотя, конечно же, в 2009 году и еще ранее были задействованы и серьезные международные факторы, которых не было прежде. Они также стали серьезнейшей предпосылкой многократного усиления наших оппонентов. Но все по порядку. И начнем все-таки с самих себя.

Первая причина. Считаю, что мы слишком долго решали задачу формирования политического правительства. То есть правительства, которое состоит не из старательных и беспартийных чиновников, а из людей партийно-мотивированных на достижение управленческих результатов и эффектов. Да, поначалу у нас таких людей, которые бы сочетали политическую закалку с профессиональной подготовкой, почти не было. Но правда и то, что мы запоздали с подготовкой таких кадров. Более того, все восемь лет мы выискивали в среде подготовленных управленцев просто людей лояльных, не интересуясь глубоко их подлинными взглядами, их прошлым. Мы широко открывали двери министерств бодрым и всезнающим специалистам, не пытаясь их отличить от обычных, беспринципных карьеристов. В итоге наша партия, ощущая острый кадровый дефицит, раскручивала целые группы чиновников, которые вовсе не разделяли основные моральные и политические установки ПКРМ. При этом, ряд представителей исполнительной власти, при очевидном идейном иждивенчестве и демонстративном желании перестраховаться перед каждым принимаемым решением часто открыто дистанцировались от правящей партии.

В то же время, во многих случаях эти персонажи наращивали и усиливали свое персональное влияние, в том числе на политический процесс, и даже на актив партии. Вспомните, в каком странном положении оказывались коммунисты, секретари райкомов, партийные активисты, когда во время политической учебы им растолковывали суть происходящих процессов беспартийные тарлевы, цурканы и стратаны. Все было перевернуто с ног на голову. Формировалась двойная политическая мораль. Имена она – источник неадекватной политической самооценки некоторых будущих «звездных персонажей» и всех будущих предательств. И даже вступление в ПКРМ отдельных фигур – типа тех же Лупу, Додона – сопровождалось их скорыми заявлениями о стремлении избавиться от «устаревшего бренда» и одновременно абсолютным равнодушием к обновленному содержанию идейно-теоретического багажа ПКРМ. Никто из них даже не пытался вникнуть в суть нашего мировоззрения, разобраться в смысле наших политических установок, в нашей драматической политической биографии.

Мы сами, почти целенаправленно приложили руку к тому, что возвели в культ понятие «технократическое правительство». Мол, это как-то «маскирует» нас от пристального взгляда антикоммунистического Запада, позволяет более легко вступать в диалог с обществом, объединять людей разных взглядов.

Но в этом случае, какова же оказывалась роль партии? В чем заключалась ее власть? Месить грязь на выборах и приводить к власти «политически нейтральные и равноудаленные персоны» будущего правительства? Просто быть машиной для голосования в Парламенте? И пассивно наблюдать, как формируется новая аристократия?

Увы, эта тенденция не была преодолена и после 2008 года, когда было отправлено в отставку предыдущее правительство и было сформировано правительство под исполнение политических задач новой программы партии. Хотя уже к этому времени ПКРМ располагала резервом опытных, проверенных временем специалистов-коммунистов на всех направлениях деятельности исполнительной власти. Отрадно, что эти специалисты сегодня составляют ядро нашей парламентской фракции. После того, как обсыпалась технократическая штукатурка, выяснилось, что вовсе не она была генератором идей, проектов и нестандартных ходов в нашей партии. Обратите внимание: там, куда ушли от нас все эти предатели и попутчики, чиновники с партбилетами, они даже в тысячной степени не смогли проявить себя.

Причина вторая.

Партия после VI съезда не привела принципы своего организационного развития в соответствие с новыми программными задачами. ПКРМ оставалась пассивным электоральным активом власти, но не успела превратиться в партию открытой общественной поддержки. Партийный актив в центре и на местах превращался в организацию «выборщиков» и разносчиков агитационной литературы, организаторов встреч с кандидатами в депутаты и удобной массовкой для заполнения залов. Этот актив, несмотря на свой огромный человеческий, моральный и профессиональный потенциал, отнюдь не становился стороной в диалоге с гражданским обществом. Когда такой диалог возникал, то рядовой коммунист тыкал пальцем вверх, указывая на власть, но очень редко чувствовал себя причастным к вершившейся политике.

С другой стороны, точно также ощущала себя та часть общества, которая голосовала за коммунистов. Они становились носителями пассивного политического выбора, который осуществлялся один раз в четыре года. Апатичный партийный актив, с одной стороны, и пассивный избиратель, с другой стороны, связанные лишь общим потреблением нашей пропагандисткой литературы и прочих материалов – вот типичная картина последних лет нашего правления. Тезис новой программы ПКРМ об общественном контроле за властью так и остался на тот момент абстрактной фразой, лишенной практического наполнения. И нужно признать, что при всех наших несомненных достижениях, при всей нашей мобилизованности, мы заорганизовали и выхолостили этот важнейший канал диалога с народом, а потому так и не смогли привести его в действие.

Пусть это звучит сурово, но это правда! - Мы демотивировали партию, рядовых коммунистов тем, что не слышали их критики, их голоса, не вовлекали их в активный политический процесс. Точно также мы лишили партию искренней, эмоционально-окрашенной поддержки избирателей. То есть избиратели за нас голосовали, и даже «болели» за результаты ПКРМ. Но это участие и соучастие было сродни переживаниям спортивного болельщика, наблюдающего за поединком у телевизора, но отнюдь не переживание тех, кто готов оказать немедленное содействие.

Более того, этим самым мы породили ситуацию, когда и на районном уровне мы все чаще проталкивали на значимые, ответственные посты, в выборные списки не преданных наших соратников, а удобных и безмолвных местных «хозяйчиков», обладающих дутым авторитетом. В итоге имеет место сращивание районной партийной аристократии с административно-хозяйственной элитой. А это уже серьезный шаг к масштабной дискредитации партии. Списки членов районных партийных организаций раздуваются. Из года в год в ЦК передаются отчеты о приеме в партию, причем никто из секретарей РК не проводит реальный аудит партийных рядов, никто не пытается докопаться до реального положения дел. В ПКРМ на уровне среднего звена во многих районах сформировалась атмосфера самоуспокоенности, когда и мысли не допускаются о том, что могут настать иные времена.

И именно эта категория «крепких хозяйственников» предает нас и особенно после ухода ПКРМ в оппозицию.

Отстраненность активной части общества от постоянной вовлеченности в принятие решений порождает не только «политическую дедовщину», но и политический инфантилизм. Этот инфантилизм и привел к власти правую диктатуру в Молдове.

Но в нашем политическом поражении имеется еще одна причина. Причина третья. Сугубо внешняя. Речь идет о резком изменении международного контекста.

С одной стороны, именно к 2008-2009 годам открылась новая страница стратегического партнерства с Российской Федерацией. Основой этого партнерства было не только наращивание двусторонних отношений, но и формирование общего понимания того, какой именно должна быть объединенная Республика Молдова. Демилитаризованная, нейтральная, с серьезными и фундаментальными гарантиями для Приднестровья. Вспомните, какая тогда шумиха была в правой прессе о том, что молдавские коммунисты ведут секретные переговоры с Москвой, что вот-вот в противовес варианту «Косово» Москва и Кишинев преподнесут противоположный пример – не распада страны, а, напротив, объединения. Возможная реинтеграция Молдовы воспринималась как угроза демократическому будущему Молдовы, как окончательный уход страны под патронаж российского партнера.

Вместе с этим нарастали проблемы на западном направлении. Не столько по европейской модернизации Молдовы, сколько в разрастании системного дипломатического конфликта с Румынией. Реваншистская позиция Бухареста, его отказ от признания границы и подписания политического договора с Молдовой, постоянное озвучивание высшим руководством Румынии идеи неизбежного объединения «двух румынских государств» в особой острой форме стали проявляться после 2007 года, когда Румыния стала членом ЕС. Но дело не в одной только Румынии. Во многих странах Европейского союза к этому времени к власти пришли правые, а где-то крайне правые партии. Начало глобального экономического кризиса так же, как и в 30-е годы, совпало с резким ростом антикоммунистической и русофобской риторики и настоящим ренессансом правых идеологий. Выборы в Европарламент, которые состоялись в начале лета 2009 года, сформировали правоконсервативное большинство, оказывающее подавляющее влияние на внешнюю политику стран ЕС. Достаточно сказать, что из 736 евродепутатов на долю всех левых партий приходится всего лишь 194 голоса.

Спустя пять-шесть недель после апрельских выборов и событий в Молдове, именно Европарламент стал своеобразным штабом по скоординированной атаке на Молдову, по дискредитации правящих в Молдове коммунистов, выигравших очередные выборы и искавших внутреннего политического компромисса. Напомню, что именно тогда Румыния, получившая в Европарламенте 33 места, стала главным экспертом ЕС по Молдове. И таковой она остается по сегодняшний день. Именно тогда началась внешнеполитическая изоляция и беспрецедентная международная дискредитация Партии коммунистов и череда аплодисментов и ободряющей поддержки в адрес «погромщиков» 7 апреля. Растерянные, пораженные страхом лидеры правых молдавских партий вдруг обрели мощных покровителей и серьезный моральный и организационный плацдарм для контрнаступления. Это и стало в конечном счете значительным фактором изменения внутриполитической ситуации в Молдове.

Очень скоро на Западе от Молдовы сформировался своеобразный и непримиримый единый штаб «коммунофобии», который воспринимал ПКРМ исключительно с позиций карикатурного коммунизма. Именно в этот период США и их право-консервативные европейские партнеры поставили сверхзадачу – сделать все, чтобы не реализовался шанс на приднестровское урегулирование, не произошло появление сильной, нейтральнй и лево-ориентированной власти в Молдове. Отсюда – и строжайшая внешнеполитическая установка на формирование коалиционного правления Молдовы без участия коммунистов, отсюда мандат на любые действия, средства и методы, включая фальсификацию выборов, поджоги, провокации с целью недопущения коммунистов к власти. Отсюда – открытое и благожелательное игнорирование и поддержка европейскими эмиссарами всех бесчисленных случаев дерзкого нарушения демократических принципов и стандартов правящим Альянсом, их невмешательство в процесс становления в Молдове национал-олигархической диктатуры.

На реализацию этой задачи были брошены огромные ресурсы. Речь не только о бесчисленных грантах и кредитах, которыми Европа скармливает нынешнюю молдавскую власть. Речь идет о прямой политической поддержке. Посмотрите, большинство средств массовой информации, которые сегодня стоят на страже правящего Альянса напрямую, открыто финансируются румынским правительством. От телеканала Jurnal.tv, радиостанции «Кишинэу», до полутора десятка газет и полусотни Интернет-порталов. И все это, не считая, тех «молдавских» СМИ, которые финансируются так называемыми частными румынскими инвесторами. Все они не только ведут активную пропаганду в пользу правящего Альянса, но и призывают к ликвидации Республики Молдова, проводят ксенофобную, откровенно нацистскую информационную политику, восхваляют фашистских преступников и отмечают 22 июня 1941 года, как величайший праздник.

Иными словами, мы обязаны очень хорошо осознавать одну простую вещь. ПКРМ не ведет борьбу с тремя правящими партиями, у которых нет в действительности ни подлинных лидеров, ни внятных идей, ни умения управлять страной, ни морального единства. Мы знаем, что если бы речь шла именно о такой борьбе, то было бы многократно проще справиться с этой группировкой «политических двоечников».

Нет! Наша партия в полном одиночестве, опираясь на скудные материальные и информационные ресурсы, на патриотизм и энтузиазм наших товарищей, в течение этих лет ведет борьбу с хорошо организованной интервенцией против Республики Молдова. И это уже, кажется, понимает все большее и большее число граждан страны, которые по праву перестают видеть в такой Европе защитника верховенства права и демократии. Только сарказм, ирония срываются с уст наших сограждан, когда они слышат очередной фальшивый комплимент со стороны европейских чиновников в адрес якобы успешной политики правящего Альянса. Обвалившийся рейтинг идеи европейской интеграции – это приговор наших граждан не только этой самой политике, но и ее европейским покровителям, приложившим руку к дискредитации и профанации европейского выбора Молдовы.

Но уже и сама Европа преподносит сюрпризы нашим стратегическим оппонентам – в облике радикально левеющей Греции, в левом ренессансе во Франции, Дании, Финляндии. Европа вынужденно приветствует формирование новой интеграции народов и стран - Евразийского союза. А это значит, что отступает не только черная полоса абсолютного господства над европейским небом евроястребов, но и темная полоса международной изоляции нашей партии. Это несомненный сигнал того, что мы все-таки сдержали этот превосходящий натиск на нашу партию. Это означает, что в самый экстремальный этап всеобщего превосходства наших оппонентов мы выстояли и не поддались. Это означает, что мы без паники и суеты, сохранили политический суверенитет своей партии, не прогнулись под градом желчных обвинений, несправедливой критики и различных инсинуаций в наш адрес.

Тот факт, что в этом временном и конъюнктурном противостоянии, в этом сопротивлении коммунисты остались непобежденной и самой авто