Новости

InapoiДонбасский и приднестровский конфликты: история и современность

1. Ключевые сходства приднестровского и донбасского конфликтов.

- В Молдове в течение долгих десятилетий и столетий усиленно формировалась критическая масса иноязычных, чуждых истории и традициям коренного населения жителей, не желавших считаться с тем, что живут на территории другого государства и жить его культурной и духовной жизнью. В восточных регионах Украины в период царского советского режима шло массовое переселение жителей России, с созданием моноэтнических зон, политически строго ориентированных на интересы Москвы.

- В критический, труднейший для судеб Молдовы период конца 1980-х – начала 1990-х эти жители попытались преступным образом воспротивиться выбору подавляющей части народов наших двух стран, и, будучи обмануты провокаторами и преступниками всех мастей, подняли бунт, силовым путем свергли и уничтожили местные органы власти и создали антиконституционные структуры, надеясь на помощь извне. В восточной Украине значительная часть русскоязычного населения, поддавшись на аналогичные информационные провокации российских СМИ, также содействовали агрессии разгрому и уничтожению законных органов власти Украины, созданию антиконституционных учреждений, считаюших себя «властью».

- за спиной сепаратистов в Молдове явно или же скрыто стояла Россия, которая где непосредственно, поставляя оружие и добровольцев, а где скрыто – путем политической и экономической помощи – оказывала самую активную поддержку сепаратистам и их вдохновителям, и делает это и по сей день. За спиной донбасских сепаратистов также стояла Москва, которая применяла в этом регионе те же методы, что и в приднестровских районах.

- В обоих случаях сепаратистские выступления были прикрытием аннексионистских устремлений российского империализма.

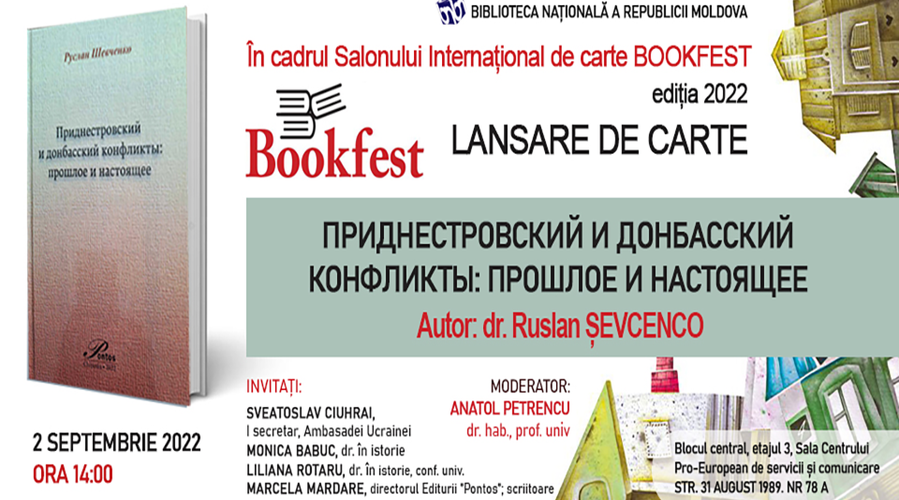

2. Основное содержание работы «Приднестровский и Донбасский конфликты: прошлое и настоящее»

Работа разделена на 3 основные главы: 1) до конфликта (для Приднестровья – до 1992 г., для востока Украины до 2014 г.); 2) ход конфликта (1992; «горячая» фаза конфликта – 2014-2015 гг.); 3) с 1992/2015 гг. – по наши дни, включая начальный период российско-украинской войны (февраль-апрель 2022).

В первой главе, помимо необходимой исторической справки:

- Отражается процесс колонизации обоих регионов русскоязычными мигрантами.

- Показано, как под их влиянием изменялся этнический состав и атмосфера в регионе.

- Приведены примеры конфликтов на национальной почве, которые имели место.

- Уделено внимание роли царского и советского московского руководства и его отношению к происходяшему, в том числе – в литературе и СМИ до и после 1917 года, их идеологическому воздействию на ситуацию.

- Показано вовлечение частей советской/российской армии в подготовку к войне и их значение для последующего конфликта.

Во второй главе – помимо изложения хода боевых действий в Донбассе и Приднестровье в 2014-начале 2022 гг:

- Действия сепаратистских «властей» по вытеснению коренного населения регионов

- Политическое участие российской стороны в конфликте

- Военное участие России в конфликте

- Нанесенный ущерб

- Отношение иностранных государств к конфликту: анализ высказываний и деклараций.

В третьей главе, помимо изложения процесса мирного урегулирования, как стержневой идеи и хода российско-украинской войны:

- Отражены политику законных властей в отношении сепаратистских регионов (экономический, культурный, социальный и другие аспекты)

- Ответные действия сепаратистов

- Политика России в процессе урегулирования обоих конфликтовВосприятие конфликтов мировым сообществом и анализ основных международных документов, которые к ним относятся.

- Проведен анализ ситуации, сложившейся вокруг обоих конфликтов к настоящему времени и аргументов законных властей и сепаратистов, сопоставления с некоторыми другими конфликтами

ПЛАН РАБОТЫ

Глава I. Исторические, социально-политические и юридические предпосылки конфликтов.

- История и предпосылки возникновения донбасского конфликта (до 2014 г.)

- История и предпосылки возникновения приднестровской проблемы (до 1992 г.)

- Правовые аспекты.

Глава II. Горячие фазы конфликтов

- Война в приднестровских районах Молдовы. Закрепление сепаратистского режима на Левобережье Днестра.

- Война в Луганской и Донецкой областях Украины. Установление сепаратистских структур в Донбассе.

- Правовые аспекты конфликтов.

Глава III. Борьба Украины и Молдовы за восстановление своей территориальной целостности

- Усилия властей Украины и международного сообщества по справедливому урегулированию донбасской проблемы.

- Действия Молдовы и международных организаций по разрешению приднестровского конфликта.

- Правовые аспекты проблемы

Некоторые фрагменты из книги

К 1-й главе

1-2. Во второй половине 17 в., с началом оккупации этого края российской администрацией, к этому процессу присоединились и выходцы из Правобережья Украины, которые переезжали в Слобожанщину. В это время северная часть современной Луганщины принадлежала к землям Изюмского и острогозского слободских полков. В нач. 18 в. крымские татары были окончательно вытеснены из региона. В 1708 г. земли нынешней Луганской области вошли в состав Азовской губернии. В 1707–09 гг. против царских войск выступили донские казаки и крестьяне во главе с К. Булавиным, которые противились возвращению помещикам беглых крепостных. После подавления восстания все казачьи местечки были разорены и сожжены российскими властями. Царские власти запретили дончанам их восстанавливать. Лишь в 1730-х гг., после расширения границ Острогозского слободского полка, началось их повторное заселение. Вблизи сс.Петропавловка и с. Нижнетеплое Станично-Луганского р-на сохранились остатки поселения-крепости Петрово-Донецкое (памятник истории национального значения; 18 – нач. 20 в.).

Организованный голод и высылки «кулаков» из Донбасса позволили советскому режиму приступить к следующему этапу переформатирования национального состава региона в пользу русских и других представителей нацменьшинств Украины. Во второй половине 1933 г. в соответствии с Постановлениями Политбюро ЦК ВКП/б/ и СНК СССР был создан Всесоюзный комитет по переселению, который взялся переселять вопустошенные украинские села, в том числе и Донбасса, переселенцев-россиян.Было определено 42 района Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей, куда организованно переселяли жителей России и Белоруссии. Во время первого этапа этой операции в Украину в конце 1933 в начале 1934 гг. было переселено 20000 семей. Вымершие украинские села были заселены преимущественно россиянами, белорусами, а также евреями и немцами, хотя в СССР за пределами Украины проживало несколько миллионов украинцев.

Помимо этого, национальный состав Донбасса менялся и в результате «внутриукраинского» переселения. В 1935 г. из приграничных районов Украины (имеется в виду так называемая линия «старой государственной границы») были отправлены на Донбасс: из Киевской области – 56 эшелонов (5478 хозяйств – 26168 человек), из Винницкой области - 32 эшелона (2864 хозяйства - 12828 человек). По данным НКВД, по национальному составу было депортировано: украинцев – 3434 хозяйства, поляков – 2866 хозяйств, немцев – 1903 хозяйства, других – 126. В составе переселенных хозяйств было кулацких – 1155, единоличных – 3725, колхозников – 3396, других – 52. Из отправленных 88 эшелонов на 13 марта 1935 г. в Донецкой области разгрузился 31 эшелон (3044 хозяйства, 14083 человек). Вместо выселенных «политически неблагонадежных» крестьян на их место в принудительном порядке были доставлены семьи из Киевской и Черниговской областей.

1-2.…были и другие причины, способствовавшие формированию сепаратистских настроений в восточных районах Молдовы. Одной из них было существенное различие между национальным составом на левом и правом берегах Днестра. Если на правом берегу Днестра в 1940 г. молдаван было 1 736 000 чел., то есть 66,5% населения всей республики, то на левом из 283,1 тыс. чел. на долю молдаван приходилось только 126,1 тыс. чел., то есть 44,5% населения. К 1989 г. положение представителей коренной нации республики, молдаван, на левом берегу Днестра даже ухудшилось. Помимо того, что численность их в целом по республике в процентном соотношении снизилась (64,5%, или 2 794 700 чел. из 4 335 400 жителей), их численность в Левобережье (также в процентном соотношении) снизилась еще больше, до 37,4%, то есть была в полтора раза меньше, чем в среднем по республике (275 976 чел. из 736 558…. в Приднестровье, где роль «армян» выполняли русские, до этого еще не дошло – сформировались 3 примерно сопоставимые этнические группы: молдаван (37,4%), украинцев (28,4%) и русских (их число к 1940 г. в % почти удвоилось, с 13,4 до 25%). Значительную роль в таком изменении соотношения сил сыграла масштабная миграция русскоязычного населения в 1940–1980-е гг. в Приднестровье.

Еще более весомым было значение региона в промышленности и энергетике Молдовы. Располагая всего 11% территории и 16,9% населения республики, Левобережье обладало 38% промышленного, и 90% энергетического потенциала Молдовы. Такое положение обусловливалось тем, что, как и в Карабахе, в Приднестровье был сделан упор, прежде всего, на промышленное развитие региона, здесь строилось множество индустриальных предприятий, составивших позднее основу его экономики. Среди них – Рыбницкий металлургический завод, «Тиротекс», МолдГРЭС, ОАО «Floare», Рыбницкий цементный комбинат и др.

3.Робкие попытки партийных властей проводить среди них пропаганду идей, обосновывавших существование украинского государства (на территории которого они живут) и народа (в терминологии тех лет она называлась «украинизацией»)вызывали у них ожесточенное сопротивление и «вспышки» русского великодержавного шовинизма (в то время только 22% рабочих и всего 6% партработников более-менее свободно владели украинским). Чтобы не обострять отношения с русскоязычными мигрантами, мнение которых всегда имело превалирующее значение во всех республиках СССР, руководство Украины осуждало попытки отдельных украинских функционеров предлагать рабочим какие-либо документы и книги на украинском языке (Л.Каганович в 1927 г.). В свою очередь, чтобы не провоцировать недовольство украинского большинства таким второстепенным положением на своей же земде, им предлагалась карьера в партийных и советских органах.

Однако в некоторых населенных пунктах республики, включая Кишинев, Бэлць, Бендер, левобережье Днестра укреплялись и позиции сторонников Интерфронта, главным требованием которых было принятие такого Закона о государственном языке, который в обязательном порядке обеспечивал бы «равноправное функционирование в республике двух языков – молдавского и русского». 11 августа 1989 г. созданный в Тирасполе Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК) во главе с В. Рыляковым потребовал срочного пересмотра готовившегося к принятию Закона о языке, шантажируя власти республики в случае непринятия этого требования проведением политической забастовки на контролируемых им предприятиях. Так как ответа на этот ультиматум не последовало, 16 августа 1989 г. ОСТК провел в Тирасполе предупредительную 2-часовую забастовку против Закона о государственном языке, который его члены, не считаясь с позицией коренного населения республики, называли дискриминационным и соблюдать не собирались. 21 августа 1989 г. сторонники ОСТК, создав Республиканский забастовочный комитет, начали незаконную «антиязыковую» забастовку, в которую было вовлечено более 170 предприятий Кишинева, Бендер, Тирасполя, Рыбницы и других городов. В ответ молдавское патриотическое движение, в котором, однако, набирали силу сторонники ориентации на Румынию, провело 27 августа 1989 г. Великое национальное собрание. Его участники категорически потребовали принятия в кратчайшие сроки законов о государственном языке и функционировании языков в МССР. Несмотря на ожесточенное сопротивление части депутатов Верховного Совета МССР, открыто поддержавших незаконные забастовки, 31 августа – 1 сентября 1989 г. названные законы были приняты. Забастовка, организованная ОСТК и их сторонниками в республике, продолжалась, несмотря на уговоры ЦК КПМ, а также лично С. Гроссу и М. Горбачева. Лишь после пленума ЦК КПСС по национальному вопросу (19 сентября 1989 г.), принявшего новую концепцию КПСС по национальной политике, в целом поддерживавшей решения Верховного Совета МССР, организаторы забастовки 21 сентября прекратили ее.

1. Однако сталинские чистки кадров 1937-1938 гг. спровоцировали пересмотр отношения к этой действительно весьма опасной практике советского режима. Теперь и руководство СССР осознало, что создание национальных районов – это путь, ведущий к созданию очагов сепаратизма и будущих конфликтов на национальной почве, чего в социалистическом обществе, которое тогда строилось, нельзя было допустить по принципиальным соображениям. Поэтому 5 марта 1939 г. ЦК КП(б)У принял постановление «О ликвидации и преобразовании искусственно созданных национальных районов и сельсоветов Украины». 7 апреля 1939 г. протокольное постановление ЦК КП(б)У утвердило порядок распределения сельсоветов ликвидированных районов по другим административно-территориальным единицам. Таким образом, спустя неполные 15 лет с момента инициирования идея административно-территориального строительства по национальному признаку была окончательно отвергнута.

Нельзя не сказать в этом контексте и об отношении руководства СССР/России и российских СМИ к ситуации в Молдове. Равно как и в Карабахе, их симпатии были всегда исключительно на стороне сепаратистов. Начиная с 1989 г. в тогда еще союзных СМИ развязывается настоящая вакханалия лжи и клеветы о Молдове и молдаванах, в защиту приднестровских и гагаузских сепаратистов. На стороне сепаратистов часто выступают и советские, а с 1991 г. – российские политические деятели. Уже Великое Национальное Собрание 27 августа 1989 г., которое потребовало придать молдавскому/румынскому языку статус государственного, вызвало бурю возмущения во всесоюзной прессе. Так, в «Правде» была опубликована статья корреспондента этого издания Г. Овчаренко, где в крайне оскорбительных тонах давалась характеристика Собранию и всем выступавшим. Им в унисон действовали СМИ тираспольских сепаратистов – «Днестровская правда», «Бастующий Тирасполь» и другие, которые изощрялись в нападках на «националистов», посмевших сделать язык молдаван единственным государственным и не позволивших, чтобы русский язык получил аналогичный статус (на практике последнее означало бы, что язык молдаван остается в прежнем второстепенном положении на своей земле).

5. Параллельно с ликвидацией в конце 1991 г. органов внутренних дел Молдовы в левобережных районах нашей страны законные местные органы государственной власти при помощи террора и насилия со стороны созданных сепаратистами структур «гвардии» Приднестровья заменяются антиконституционными. Усиливаются действия незаконных структур власти региона по принуждению судебных, правоохранительных и хозяйственных органов к переходу под юрисдикцию самопровозглашенной республики. Помощь в этом с января-февраля 1992 г. им оказывали начавшие прибывать в регион отряды российских казаков

Ко главе 2.

1. Более 50 000 жителей Левобережья, спасаясь от террора и репрессий сепаратистов, бежали на правобережье Днестра, еще несколько тысяч остались без работы.

2. Сепаратистов всячески подстрекали визитеры из Москвы. 4 апреля 1992 г. вице-президент России А. Руцкой прибыл в Тирасполь, где открыто заявил о своей поддержке сепаратистов и высказался за втягивание России в приднестровскую войну «для защиты соотечественников» в этом молдавском регионе. Он утверждал, что в район конфликта с правого берега направляются «террористические группировки», которые «поджигают и взрывают» промышленные предприятия, «издеваются и убивают мирное население», тогда как «русскоязычное население» якобы, не вооружено и не может сопротивляться. В своих воспоминаниях Президент РФ Б. Ельцин вынужден был признать, что визит А. Руцкого в Приднестровье осложнил молдо-российские отношения, которые и ранее были напряженными, и что Правительство Молдовы направило протест против этих его действий

3. Открытого перехода 14-й армии на сторону сепаратистов в тот момент официально не произошло. Но, как и в Карабахе, российские войска в Приднестровье всячески способствовали захвату оружия сепаратистами. 18 мая сторонники «ПМР» проникли на территорию, контролируемую 59-й танковой дивизией 14-й армии РФ и с молчаливого согласия командования этой армии (командующий – генерал-майор Ю. Неткачев) вывело со складов в направлении Дубэсарь танковую колонну, БТРы и другую тяжелую технику.

4. Приднестровская война принесла огромный ущерб нашей стране. Погибло около 1 000 человек (в том числе порядка 400 мирных жителей), около 4500 человек было ранено. Более 50 000 жителей Левобережья, спасаясь от террора и репрессий сепаратистов, бежали на правобережье Днестра, еще несколько тысяч остались без работы. Потери Молдовы от войны превысили 800 млрд рублей (в то время, ввиду отсутствия собственной национальной валюты, введенной лишь 29 ноября 1993 г., и временности существовавших тогда молдавских купонов, подсчеты часто осуществлялись еще в рублях).

5. 6 апреля 1992 г. в Кишиневе состоялась встреча министров иностранных дел Молдовы, России, Румынии и Украины, на которой была принята Декларация о принципах мирного урегулирования конфликта, предполагавшая прекращение огня, участие депутатов от Левобережья в заседаниях молдавского Парламента, создание согласительной комиссии с участием названных 4 стран и т. д

25 июня 1992 г. в Стамбуле состоялась встреча президентов Молдовы, России, Румынии и Украины. В принятом коммюнике главы государств требовали немедленного прекращения огня, создания зон и коридоров безопасности для гражданского населения и медперсонала, а Парламенту Молдовы предлагалось рассмотреть и решить вопрос о политическом статусе левобережных районов страны. 27 июня в Молдову прибыла миссия ООН для изучения положения в зоне конфликта. Поддержку Молдове в эти дни оказали США: американский Сенат 1 июля 1992 г. принял поправку к Закону о помощи России (так называемая «поправка Пресслера»). Она требовала вывода 14-й армии из Молдовы под контролем комиссии международных военных наблюдателей

Ко главе 3.

1. 11 марта 1996 г. руководители Молдовы и ее левобережного региона подписали Протокол согласованных вопросов, которые должны были определить статус Приднестровья. Среди них: предоставление Приднестровью широких политических прав на автономию, включая возможность иметь свою конституцию, государственную символику, издавать законы и нормативные акты, использовать в качестве официального русский, молдавский и украинский языки; иметь право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, а также в иных областях – по согласованию; обладать полной самостоятельностью в решении вопросов экономического, социального и культурного развития в интересах населения, проживающего на территории Приднестровья. Эти положения вошли в «Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем», подписанный президентами Молдовы и руководством Левобережья, а также представителями стран-гарантов в присутствии миссии ОБСЕ 8 мая 1997 г. в Москве.

2. 26 марта 1995 г. в Приднестровье прошел референдум по вопросу нахождения на территории региона 14-й российской армии. 92,4% жителей региона, СМИ которого непрерывно кричали о «происках Молдовы», проголосовали против ее вывода с территории региона. А чтобы «закрепить» этот успех, смирновское руководство, однозначно ориентировавшееся на Россию, провело 24 декабря 1995 г. еще один референдум, среди вопросов которого было предложение жителям определиться, желают ли они, чтобы Приднестровье стало частью СНГ. «За» высказалось 232 570 избирателей (90,6%)….

17 сентября 2006 г. в Приднестровье прошел «референдум о независимости». Жителям региона предстояло ответить на два вопроса: первый – Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации? и второй – Считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровья с последующим вхождением в состав Республики Молдова? По первому вопросу «за» высказались 97,1% жителей Левобережья, «против» – 2,3%. На второй вопрос положительно ответили 3,4% граждан региона, отрицательно – 94,6%.

3. Чтобы обосновать необходимость раскола Молдовы и превращения Приднестровья в российский анклав на берегах Днестра, Россия использует целый комплекс псевдоаргументов.

- «Приднестровье – уникальный русскокультурный анклав. Несмотря на то, что русские являются в Приднестровье второй по численности этнической группой, данный регион был и остается российско-ориентированным. Здесь на протяжении 200 лет усилиями России-СССР формировался «форпост империи». Отказываясь от своей исторической ответственности, Россия тем самым обрекает данное государственное образование и людей, проживающих в нем, на крайне непредсказуемое существование».

- «Приднестровье является важным военно-стратегическим плацдармом России, обеспечивающим ей влияние в Юго-Восточной части Европы и на Балканах. Поэтому вопрос сохранения российского военного присутствия в ПМР как никогда актуален».

- «Для России Приднестровье – рычаг политического влияния на Украину. Именно в этом Приднестровская Молдавская Республика является стратегическим партнеромРоссии. Русско-ориентированная ПМР позволяет осуществлять влияние России на культурно-идентичные им области юга и востока Украины, часть из которых составляют так называемую Новороссию». Пытаясь «законсервировать» территориальный раскол Молдовы, российские СМИ и государственные чиновники повели яростную пропаганду идеи существования некоего «самостоятельного приднестровского государства».

4. Приводятся основные международные документы по приднестровской тематике и дается их анализ. Например:

1) Документ Стамбульской встречи на высшем уровне стран ОБСЕ (1819 ноября 1999 г.). В принятой участниками встречи Декларации прямо говорилось: «Однако по главному вопросу – определению статуса Приднестровского региона – ощутимых сдвигов пока не произошло. Мы еще раз подтверждаем, что при решении этой проблемы должны обеспечиваться суверенитет и территориальная целостность Республики Молдова» (п. 18). А п. 19 гласил: «Напоминая о решениях Будапештской и Лиссабонской встреч на высшем уровне и встречи Совета министров в Осло, мы вновь заявляем, что ожидаем скорого, упорядоченного и полного вывода российских войск из Молдовы. В этом контексте мы приветствуем прогресс, достигнутый в последнее время в вопросе о выводе и уничтожении российского военного имущества, складированного в Приднестровском регионе Молдовы, и завершение уничтожения нетранспортабельных боеприпасов. Мы приветствуем обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 г. Мы также приветствуем готовность Республики Молдова и ОБСЕ содействовать, в меру своих возможностей, этому процессу вплоть до согласованного срока»

То же будет осуществлено и по «донбасской» тематике

5. ….надуманными являются рассуждения сторонников «независимого Приднестровья», пытающихся и здесь провести параллели с Косово. Как мы уже упоминали, Косово имело статус автономного края в составе Сербии. Но Приднестровье не имело даже такого статуса в составе Молдовы и существовало просто как несколько левобережных районов в составе союзной республики. Никого это ни в Украине, в рамках которой оно имело статус автономной республики, ни в Москве не волновало, несмотря на всю влиятельность украинской элиты в Кремле. Требований к властям изменить статус Левобережья никогда не возникало вплоть до 1989–1990 гг. даже в самом Приднестровье.

Абсолютно несоразмерен национальный состав жителей в Косово и в Приднестровье. Если в Косово 90% составляли албанцы, то в Приднестровье молдаване, русские и украинцы составляли три примерно равные части.

Как и в Карабахе, в Приднестровье тоже шло массированное переселение жителей из других регионов СССР, существенно изменившее, как мы показали выше, его национальный состав к 1990 г. по сравнению с 1940 г.

В отличие от Косова, которое не заявляет о желании объединиться с Албанией, создав «Великую Албанию», сепаратисты Приднестровья декларируют такое намерение, с целью создания «Великой России», но зато не получают положительного ответа от России, с которой они и рассчитывают «воссоединиться».

Наконец, напомним, что косовский вопрос был решен под эгидой ООН и НАТО. Однако, как известно, в Приднестровье и стоящей за ним России категорически возражают именно против такого варианта. Как видим, кардинальных различий между косовским и приднестровским примерами более чем достаточно.

Руслан ШЕВЧЕНКО, доктор истории, политический аналитик